Während ich in den vergangenen Jahren längere Texte als Weihnachtsspecials geschrieben: 2016 ging es um Bilder von Jesus, die in der islamischen Welt, vor allem im muslimischen Indien, entstanden. Im vergangenen Jahr handelte das Weihnachtsspecial von der Krippe in Lahore, die die europäischen Jesuitenmönche im Jahr 1597 für Akbar gebaut haben. In diesem Jahr möchte ich mich (relativ) kurz halten. Es geht um eine kleine (aber wichtige) Episode aus: Der mächtigste und erfolgreichste indische Mogulkaiser Akbar (1542-1605) erkannte als dreijähriges Kind seine Mutter in einer Gruppe von Frauen.

Akbars Geburt in unsicheren Zeiten

Akbar war der Sohn des zweiten Mogulkaisers Humâyûn (st. 1556) und der erste Herrscher der Moguln, der auf dem indischen Subkontinent geboren wurde. Das Machtzentrum der Moguln lag zunächst in Kabul (heute Afghanistan), die militärischen Erfolge in Indien waren hart erkämpft.

Inmitten der militärisch unsicheren Zeiten nach einer Niederlage begegneten sich Akbars Vater Humâyûn (st. 1556) und seine Mutter Hamîda Bâno (st. 1604) in einem Militärlager seiner Familie. Er war 19, sie 14 Jahre alt und Tochter eines persischen Lehreres von Humâyûns Bruder Hindal. Scheinbar war es geplant, dass Hamîda und Hindal heiraten, doch Humâyûn drängte nach ihrem ersten Treffen selbst auf eine Heirat. Bei Hamîda war es offensichtlich keine Liebe auf den ersten Blick. Nach Vermittlung von Hindals und Humâyûns weiblichen Verwandten erklärte sich Hamîda bereit, Humâyûn zu heiraten. Sie war damit eine von mehreren offiziellen Ehefrauen Humâyûns, der „nebenbei“ auch mehrere Konkubinen hatte. Akbar hatte dadurch auch einige Halbgeschwister – doch die sind Thema anderer Blogbeiträge.

Akbars Eltern – Ein Leben im Exil

Akbars Vater Humâyun hatte in zwei entscheidenden Schlachten die Eroberungen des Mogulreiches im heutigen Indien gegen seinen Gegner Sher Shah Suri verloren und befand sich auf dem Rückzug. Im oben erwähnten Heerlager lernte er Hamîda Bâno und sie heirateten. Humâyûn war jedoch weiter auf der Flucht vor seinen Gegnern, zu denen später auch seine (Halb-)Brüder gehörten.

Nach der Hochzeit 1541 war Humâyûn jedoch weiterhin auf der Flucht. In Begleitung einer kleinen Gruppe von Anhängern – einschließlich der inzwischen schwangeren Hamîda Bâno – zog der ehemalige Mogulherrscher auf der Suche nach Unterstützung umher. Die Strapazen dieser schweren Zeit, vor allem bei der Durchquerung der Wüsten Rajasthans, werden sehr nachdrücklich in den autobiographischen Schriften geschildert.

1542 erreichte die Gruppe die Festung Umarkoth in der Provinz Sindh im heutigen Pakistan. Der dortige Herrscher gewährte ihnen Unterschlupf. Drei Monate später, am 15. Oktober 1542, wurde Akbar geboren.

Wie damals üblich, wurde Akbar nicht nur von seiner Mutter gestillt, sondern hatte zahlreiche Ammen, die für ihn später eine richtige Rolle spielen sollten. Doch die Flucht seiner Eltern hatte kein Ende: Nachdem Sind kein sicherer Ort mehr für Humâyûn und seine Familie war, versuchten sie 1543, nach Kandahar (heute Afghanistan) zu gelangen.

Akbar in der Hand seiner Familie

Beim überstürzten Aufbruch seiner Eltern aus Sindh fiel der knapp einjährige Akbar seinem Onkel ‚Askarî Mîrzâ (st. 1557) in die Hände. Dieser tat seinem Neffen jedoch keine Gewalt an, sondern übergab ihn unbeschadet seinem (also Humâyûns und ‘Askarîs) anderem Bruder Kamrân Mîrzâ (st. 1557). Obwohl dieser ja auch ein Gegner Humâyûns war, kümmerte er sich sich in Kabul um seinen Neffen. Er wurde von seinen Tanten und seinen Ammen erzogen. Seine Ammen Jîjî Angâ und Mâham Anga spielten für ihn eine wichtige persönliche Rolle, und Mahâm Angâ war ein wichtiger Pfleiler für Akbars spätere eigene Herrschaft.

Währenddessen waren Humâyûn und eine immer kleiner werdende Gruppe weiter auf der Flucht, sie versuchten, einen längerfristigen Schutz zu bekommen. Wieder legten sie körperlich (und wohl auch seelisch) strapaziöse Strecken zurück: Beispielsweise durch die halbwüstenartige Gegend von Makran (heute: Pakistan und Iran) sowie durch Kerman am Rande der Wüste Lut (dasht-e lut). Schließlich erreichte die Gruppe Herat (heute Afghanistan) und Qazvin (heute Iran), wo sie vom damaligen Herrscher des Safawidenreiches, Shah Tahmasp I., empfangen wurden.

Auf der langen Reise brachte Hamîda Baâno Begum in einem Heerlager zwei weitere Kinder – Zwillingstöchter – zur Welt. Diese überlebten allerdings die weiteren Anstrengungen der Reisen nach Persien nicht. Schließlich erreichte die Gruppe wie gesagt Persien.

Zwei Jahre (1543-1545) verbrachten Humâyûn, Hamîda Bâno und die anderen am Hof Shah Tahmasps I., bis Humâyûn mit Unterstützung des Schah versuchte, die Herrschaft über die Gebiete Hindustans zurück zu erhalten.

Schließlich gelang es ihm durch die Hilfe von Truppen des persischen Schahs, von die von seinem Bruder Kamrân besetzte Stadt Kabul zu befreien.

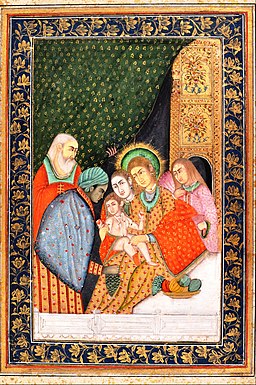

Das Wiedersehen – Akbar erkennt seine Mutter

Zwei lange Jahre waren vergangen, seitdem Akbar von seinen Eltern zurückgelassen wurde. Er war nun drei Jahre alt. Am 15. November 1545 kam es zu einem Wiedersehen zwischen Mutter und Sohn, das von Humâyûn in einem privaten Empfangsaal oder einem privaten Zelt arrangiert wurde.

Eine Feier zu Ehren Akbars, der ja Humâyûns erstgeborener Sohn war, wurde ausgerichtet. Akbar wurde auf einen speziellen Sitz (diwân) gesetzt. Anschließend wurden alle Frauen gebeten, in die Halle / das Zelt zu kommen. Hamîda Bâno befand sich unauffällig unter allen anderen Frauen des Hofes. Sie trug keine besondere Kleidung, die sie als Ehefrau Humâyûns oder als Kaiserin identifizierte. Leider berichtet unsere Quelle, das Akbar-nâma, auch nicht, ob die Frauen eventuell verschleiert waren.

Im Akbar-nâma wird berichtet (Vol. I, S. 484), wie der kleine Akbar ohne zu zögern, direkt und mit großer Geschwindigkeit auf Hamîda Bâno Begum zu – und warf sich in ihre Arme. Die Umstehenden waren äußerst beeindruckt, dass Akbar nach über zwei Jahren der Trennung Hamîda Begum sofort wieder erkannte. Im Akbar-nâma wird Akbars Reaktion sogar als Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter betrachtet.

Das Wiedersehen wird als besondere, geradezu göttlich inspirierte Begebenheit geschildert. Sie soll zum einen Akbars geradezu übersinnliche Fähigkeiten, zum anderen die besondere Beziehung zu seiner Mutter betonen. Wie schon öfters erwähnt, erhielt sie später von ihm den Beinamen Maryam al-Makkânî (in etwa: Maria des Ortes/ des Palastes).

Diese Bezeichnung von Akbar als „Messias“ (massîh) im Akbar-nâma und der Beiname Hamîda als war für mich ausschlaggebend, diese Begebenheit für das Weihnachtsspecial auszuwählen.

***** Anmerkung: In der katholischen Kirche wird Mariä Lichtmess oft als das Ende der Weihnachtszeit bezeichnet. An diesem Tag wird häufig die Krippe in der Kirche abgebaut, ebenso die Weihnachtsbäume. Also gerade noch einmal die Kurve mit dem Weihnachtsspecial bekommen…. Leider hat eine frühere Veröffentlichung nicht geklappt. Dennoch viel Spaß!

Literatur

‚Allâmî, Abû l-Fazl: Akbar-nâma / Engl. Übersetzung von Henry Beverdge. 3 Vols. Reprint 2007.

Bildnachweise:

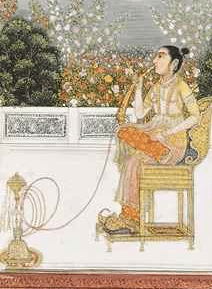

- Beitragsbild: Bild von Hamîda Bâno Begum, etwa aus dem 19. Jahrhundert, Wikipedia.

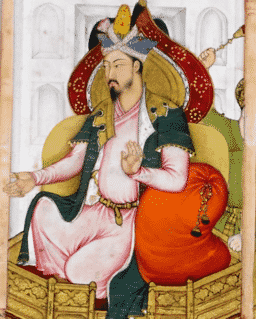

- Bild von Humâyûn, Principle portraits by Narsingh, remainder by Farrukh., Public domain, via Wikimedia Commons.

- Hier findet Ihr einen Link zu einer Illustration der Begegnung aus dem Akbar-nâma:

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Akbar_erkennt_seine_Mutter_wieder,_Freer1939.57.jpg