Zu den frühen Groß-Seldschuken im 11. Jahrhundert haben wir kaum zeitgenössische Quellen. Die meisten Texte wurden erst 100 oder mehr Jahre später verfaßt, auch wenn sie manchmal zeitgenössische Quellen zitieren.

Aber eines haben wir: das Siyâsat-nâme („Buch der Staatskunst“), auch bekannt unter dem Titel Siyar ol-molûk („Lebensführung der Könige“), verfaßt vom Seldschukenwesir Nezâm ol-Molk persönlich, einem der berühmtesten Inhaber dieses Amtes.

Ein Werk aus dem engsten Kreise der Macht also, voller Informationen aus erster Hand, gespeist von intimer Kenntnis des Seldschukenreichs, seiner Verwaltung und Herrschaftsstrukturen und nicht zuletzt seiner Herrscher, der Sultane. Nicht zu vergessen: Anekdoten, die Einblicke in das Gefühlsleben und die Situation des Wesirs gewähren. Eine bessere Quelle kann man sich als Historiker gar nicht wünschen. Wenn es da nicht zwei Probleme gäbe…

Ideal und Wirklichkeit

Erstens gibt es im Siyâsat-nâme zwar zahlreiche Kapitel über die Herrschaftsorganisation und Staatsverwaltung, doch handelt es sich dabei um normative Ausführungen. Das heißt, der Verfasser beschreibt nicht die tatsächliche Situation, die den Historiker am meisten interessiert, sondern ein Ideal.

Mit anderen Worten: Aus dem Siyâsat-nâme können wir erfahren, wie die Herrschaft und Verwaltung nach Auffassung des Verfassers im Idealfall aussehen sollte – nicht aber, wie sie tatsächlich gehandhabt wurde.

Natürlich kann man auch daraus Rückschlüsse ziehen: Wenn im Siyâsat-nâme erläutert wird, wie die Dinge zu handhaben sind, dann kann man davon ausgehen, daß sie vermutlich zum Abfassungszeitpunkt anders gehandhabt wurden.

Auch unter dieser Voraussetzung wäre ein Werk, das vom zweitmächtigsten (oder manche meinen: vom mächtigsten) Mann des Seldschukenreiches verfaßt worden ist, immer noch eine wertvolle historische Quelle. Aber da ist auch noch das zweite Problem…

Das ewige Problem der Autorschaft

Wir wissen nämlich gar nicht sicher, ob der Verfasser des Werkes wirklich Nezâm ol-Molk war. Zweifel gab es zwar schon immer, da der Stil in unterschiedlichen Kapiteln nicht einheitlich ist und unterschiedliche Versionen von Vor- und Nachwort ebenfalls zu denken geben.

Statue des Nezâm in Maschhad

Doch in Ermangelung eindeutiger Informationen hat sich die Fachwelt bis vor kurzem der üblichen Autorzuschreibung angeschlossen. Da der Verfasser im Siyâsat-nâme auch immer wieder Anekdoten aus seinem Leben am Hofe und mit den Sultanen erzählt, wäre es auch zu schade um diese Berichte aus erster Hand.

Andererseits muß man in der Wissenschaft doch immer wieder von lieb gewonnenen Vorstellungen Abstand nehmen. Und dies scheint ein solcher Fall zu sein.

Im Jahr 2015 hat nämlich ein Forscher namens Alexey Khismatulin einen Aufsatz vorgelegt, in dem er gegen Nezâm ol-Molks Autorschaft argumentiert. Oder eher dagegen, daß der Nezâm den Text in der vorliegenden Form oder überhaupt ein Buch geschrieben hat. Und leider klingt diese Argumentation ziemlich überzeugend.

Er hat sich nämlich zwei Gruppen von Handschriften angesehen und festgestellt, daß bislang ein Element des Gesamttextes in der Forschung übersehen worden ist – hauptsächlich weil es in den meisten Editionen des Textes weggelassen wurde: eine qasîde, also ein Lobgedicht, am Ende des Textes.

Das vergessene Gedicht

Dieses Lobgedicht preist die Erfolge des Seldschukensultans Mohammad b. Malekschâh (reg. 1105-1118), und die Beschreibung paßt auf seine Eroberung der Ismailitenburg Schâhdez bei Esfahân im Jahre 1107. Es enthält aber auch eine umfangreiche Passage, die das Siyâsat-nâme würdigt und als Werk des Nezâm ol-Molk bezeichnet.

Wer aber war der Verfasser des Lobgedichts? Die Wendungen, mit denen in der qasîde das Siyâsat-nâme beschrieben wird, sind fast dieselben wie im Vorwort des Buches. Der Verfasser des Vorworts könnte also mit dem Verfasser der qasîde identisch sein.

Das Vorwort wiederum stammt nicht von Nezâm ol-Molk selbst, sondern vom Sekretär des Privatarchivs des Sultans, dem der Wesir das Buch nach Fertigstellung zwecks Abschrift und Aufbewahrung übergeben habe. An sich, so Khismatulin, ist es überflüssig, das eigens zu sagen, da es das übliche Vorgehen war. Doch der Sekretär hatte seine Gründe, wie wir gleich sehen werden.

Über die Entstehung des Werkes berichtet er: Der Sultan habe von seinen höchsten Würdenträgern einen Bericht über Mißstände im Reich und Lösungsvorschläge gefordert. Daraufhin habe der Nezâm zunächst 39 kurze Abschnitte aus dem Stegreif niedergeschrieben und dem Sultan präsentiert, der sie für gut befand. Längere Zeit danach habe er diese Abschnitte ergänzt und 11 weitere hinzugefügt und das Gesamtwerk dann kurz vor seinem Tod an den Sekretär übergeben.

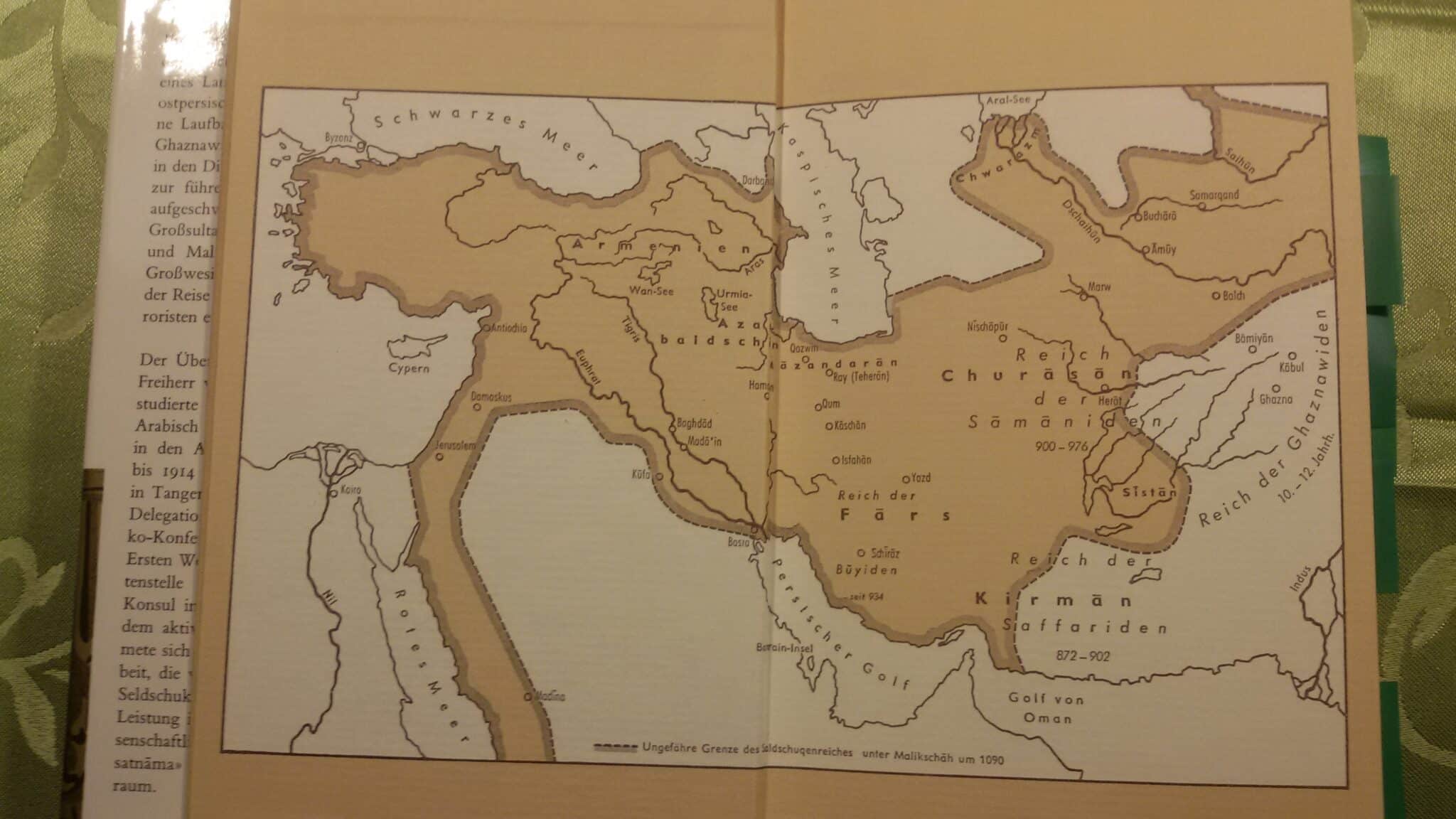

Karte des Seldschukenreiches aus der deutschen Übersetzung des Siyâsat-nâme

Seine, des Sekretärs Absicht, sei es nun, dieses wertvolle Kleinod der Staatsmannskunst aus höchst berufener Feder dem Sultan zugänglich zu machen und sich dem Sultan wieder zum Dienst zu empfehlen. Es war nämlich durchaus üblich, durch die Abfassung eines Werkes die Aufmerksamkeit des Herrschers auf sich zu lenken in der Hoffnung, eine (bessere) Position angeboten zu bekommen.

Mit dem Zeitintervall zwischen der Erstschrift des Nezâm mit den 39 Kapiteln und dem endgültigen Werk erklärt der Sekretär den Unterschied in der Länge zwischen manchen Kapiteln des Werkes. Dadurch rückt er aber auch die Länge der Kapitel ins Zentrum der Aufmerksamkeit, so daß der Leser davon abgelenkt wird, daß auch der Stil zwischen den kurzen und den später ergänzten langen Kapiteln erheblich abweicht.

Warum möchte der Sekretär das aber vertuschen? Hat er womöglich mehr getan, als das Werk nur abzuschreiben?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch einmal auf die Frage zurückkommen, ob der Sekretär, der das Vorwort verfaßt hat, mit dem Verfasser des beigefügten Lobgedichts identisch ist.

Khismatulin ist aufgrund der sehr ähnlichen Passagen der Auffassung, daß Vorwort und Lobgedicht denselben Verfasser haben. Des weiteren muß der Verfasser des Lobgedichts in höchsten Kreisen verkehrt haben, denn das Gedicht ist direkt an den Sultan gerichtet. Da der Verfasser des Vorworts Sekretär des sultanischen Privatarchivs unter Malekschâh war, würde das passen.

Da erstaunt es schon, daß der Name des Sekretärs, der das Vorwort verfaßt hat, nirgendwo zu finden ist. Er lautet: Mohammad-e Maghrebî.

Ein bedeutungsvoller Vers

Jetzt wird es interessant: In dem Lobgedicht am Ende des Siyâsat-nâme gibt es nämlich einen Vers, der Khismatulin auf eine Spur gebracht hat: In diesem Vers weist der Verfasser darauf hin, daß er dem Herrscherhaus über dreißig Jahre lang gedient habe und dafür mehr Respekt verdiene.

Das ist keine übliche Wendung, sondern eine Formulierung, die nur in einem weiteren Gedicht vorzukommen scheint: in einem Lobgedicht von Sultan Malekschâhs „Dichterkönig“ Amîr Mo’ezzî (ca. 1048-1125 oder 1127) an Malekschâhs Sohn Sandschar (1084 oder 1086-1157), einem Bruder des oben erwähnten Mohammad b. Malekschâh und Herrscher über Ostiran.

Amîr Mo’ezzî hatte nach Malekschâhs Tod im Jahr 1092 in den Wirren des Nachfolgekriegs zwischen den Söhnen des Sultans seine Position bei Hofe verloren und sein Glück zunächst im Osten bei Sandschar versucht, dann im Westen bei Mohammad b. Malekschâh, der 1105 nach dem Tod eines weiteren Bruders zum Sultan, dem Herrscher über das gesamte Seldschukenreich aufgestiegen war.

Ein Vergleich des Stils des Lobgedichts aus dem Siyâsat-nâme mit den Werken Mo’ezzîs hat ebenfalls ein hohes Maß an Übereinstimmung ergeben. Das Lobgedicht stammt also wohl von Mo’ezzî. Was fangen wir aber mit der Information an, daß das Vorwort des Siyâsat-nâme, das vom selben Verfasser stammt wie das Lobgedicht, angeblich von einem Mohammad-e Maghrebî geschrieben wurde?

Das Kreuz mit der arabischen Schrift

Khismatulin schlägt folgende Lösung vor: Es gab überhaupt keinen Mohammad-e Maghrebî. Vielmehr sei der Verfasser des Vorworts Mohammad-e Mo’ezzî, also eben jener Dichter Amîr Mo’ezzî, der nach Khismatulins Analyse auch der Verfasser des Lobgedichts ist.

Diese Idee ist viel plausibler als es scheint, wenn man nur die Lateinschrift kennt.

„Maghrebî“ sieht in arabischer Schrift nämlich so aus:

مغربی

„Mo’ezzî“ so:

معزی

Wie Sie sehen, unterscheiden sich beide Wörter nur durch zwei Punkte und einen Bogen. Wenn man Handschriften in arabischer Schrift kennt, so kann man sich leicht vorstellen, daß der Punkt in „Mo’ezzî“ fälschlicherweise dem nächsten Buchstaben auf der rechten Seite zugeordnet worden ist.

Zusätzlich könnte eine Unsauberkeit oder ein Klecks unter dem ersten Buchstaben von links in „Mo’ezzî“ als Signal dafür gelesen worden sein, daß der Bogen über dem ersten Punkt von links in „Maghrebî“ durch schnelles Schreiben zu klein geraten war und ergänzt werden mußte. Und schon wird aus „Mo’ezzî“ das Wort „Maghrebî“.

Ein solcher Abschreibefehler wäre durchaus nicht untypisch.

Auch Mo’ezzîs Lebenssituation stimmt mit dem Ziel des Verfassers des Vorworts überein, nämlich sich dem Sultan für eine Erneuerung seines Dienstes bei Hofe zu empfehlen. Vermutlich hoffte er, am Hof des neuen Oberherrn des Seldschukenhauses wieder zu alter Größe aufsteigen zu können.

Amîr Mo’ezzî hat also vermutlich das Vorwort des Siyâsat-nâme verfaßt. Heißt das aber auch, daß er in den Haupttext eingegriffen hat? Denn genau das unterstellt Khismatulin, wenn er die Ansicht vertritt, daß das Siyâsat-nâme in der Form, in der wir es kennen, nicht von Nezâm ol-Molk stammt, ja, daß der Wesir überhaupt kein Buch verfaßt habe.

Terminologische Fallschlingen

Zunächst einmal spricht die Tatsache, daß nicht der Wesir selbst ein Vorwort verfaßt hat, dafür, daß er das Werk nicht ganz fertig gestellt oder zumindest nicht in endgültiger und präsentabler Form hinterlassen hatte. Wäre der Text vollendet gewesen, so hätte ein Vorwort des Autors dazugehört.

Zum anderen fiel ja immer schon auf, daß nicht nur die Länge, sondern auch der Stil der Kapitel sehr uneinheitlich ist. Man hat also immer schon vermutet, daß ein oder mehrere Herausgeber am Werk waren und das Buch zumindest ergänzt haben.

Die längeren Kapitel enthalten eine Reihe von illustrierenden Koranversen und Prophetenüberlieferungen, aber auch von Anekdoten, die Beispiele liefern. Sowohl inhaltlich als auch stilistisch handelt es sich dabei um den typischen Stil eines adîb, eines Literaturkenners und Literaturschaffenden.

Dieses Kenntnisprofil traf zwar auch auf viele Sekretäre zu, also auf die „Berufsgruppe“ des Wesirs. Aber ein Sekretär, der zugleich Dichter war, wie Mo’ezzî, dürfte in diesen Kenntnissen besonders bewandert gewesen sein.

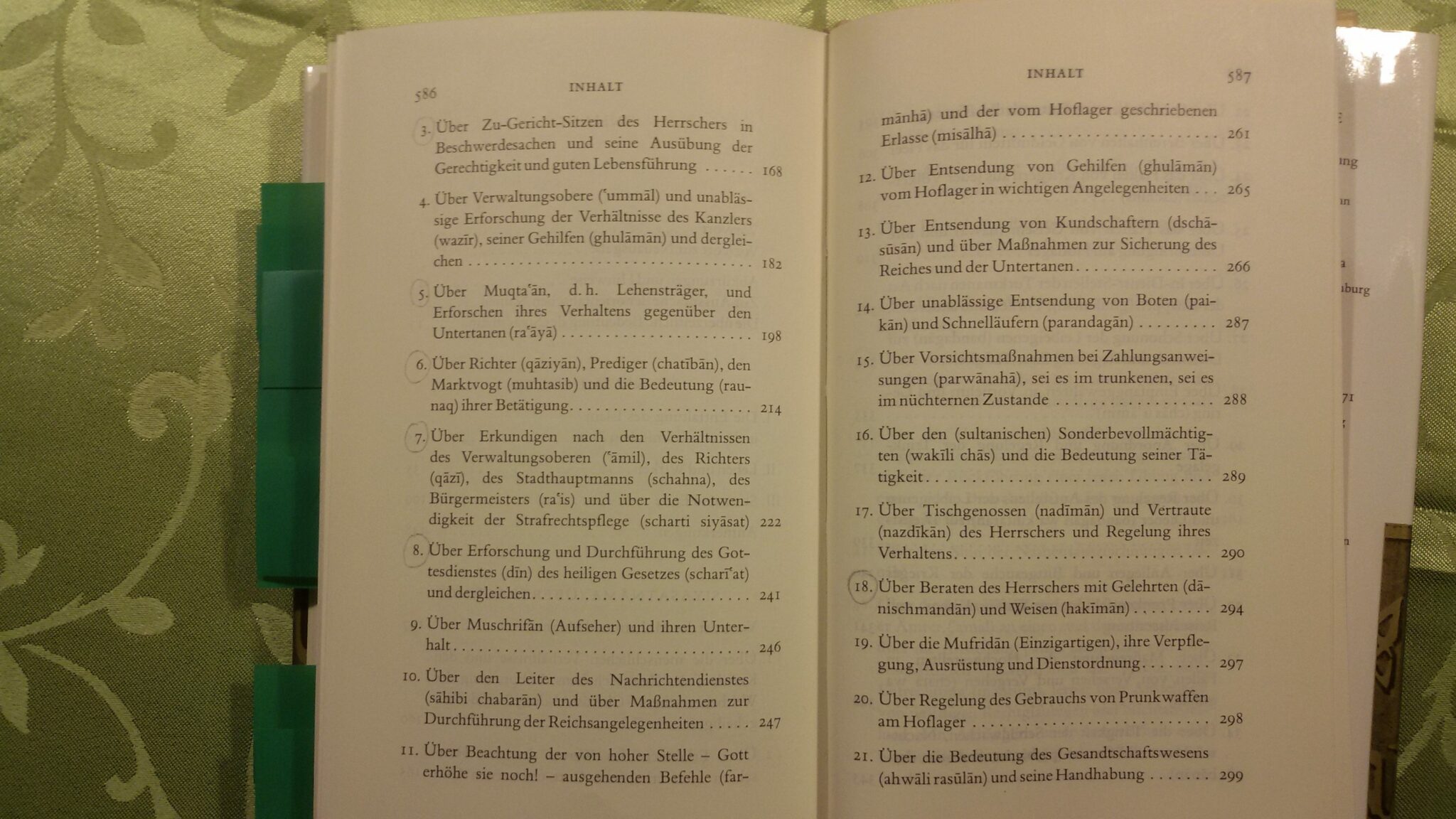

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis der deutschen Übersetzung des Siyâsat-nâme

Das wichtigste Argument gewinnt Khismatulin aber aus dem Vorwort des Siyâsat-nâme selbst: Dort wird nicht nur berichtet, daß der Nezâm 39 Abschnitte (fasl) aus dem Stegreif schnell niedergeschrieben habe, sondern auch, daß Malekschâh diese für gut befunden, das „Buch“ (ketâb) gelobt und zur Richtschnur für seine Befehle (farmân) gemacht habe.

Khismatulin hat sich die in diesem Bericht enthaltenen Originalbegriffe genau angeschaut und festgestellt, daß ihre Bedeutung in der Kanzlei- und Hofsprache der Seldschuken nicht der üblichen Wiedergabe entspricht.

Fasl bedeutet dort nicht einfach „Abschnitt“ oder „Kapitel“, sondern „Ansicht, Entscheidung“. Das Wort ketâb kann wohl „Buch“ bedeuten, aber auch einfach „Schriftstück“.

Wenn nun ein Wesir sein Amt antrat, faßte er üblicherweise ein Schriftstück ab, das eine Art Dienstvertrag war und in dem er die Bereiche seiner Pflichten und seine Verfahrensweise niederlegte – in mehreren fasl. Der Herrscher nahm sie in Augenschein und gab, wenn er damit zufrieden war, seine schriftliche Zustimmung. Dann diente dieses Schriftstück auch als Grundlage zum Erlaß von farmân – Dekreten.

Bescheid wissen wir über dieses Verfahren und über mögliche Inhalte solcher Dienstverträge aus Abo l-Fazl-e Beyhaqîs Târîch-e Mas’ûdî – einem Werk das nur wenige Jahrzehnte vor dem Siyâsat-nâme entstanden ist (mehr zu diesem einzigartig reichhaltigen Geschichtswerk erfahren Sie in meinem kleinen E-Book). Und dort findet sich ein Beispiel für einen weniger umfangreichen Dienstvertrag, der sich auf einen kleineren Posten am Ghaznavidenhof bezog.

Khismatulin hat dieses Beispiel mit dem Siyâsat-nâme verglichen und festgestellt, daß einige Kapitelüberschriften des Siyâsat-nâme mit denen dieses Dienstvertrages übereinstimmen. Auch der knappe, trockene und unpersönliche Stil der sehr kurzen Kapitel des Siyâsat-nâme paßt dazu.

Schließlich sind die – angeblich vom Nezâm – später hinzugefügten längeren 11 Kapitel des Werkes mit dem Problem der Ismailiten befaßt, gegen die Mohammad b. Malekschâh wieder militärisch vorgegangen war.

Rekonstruktion einer Fälschung

Daher geht Khismatulin davon aus, daß folgendes geschehen ist:

Amîr Mo’ezzî hatte als Sekretär von Malekschâhs Privatarchiv Zugang zu Schriftstücken wie dem Dienstvertrag des Nezâm. Als er nach Malekschâhs Tod seine Position verloren hatte und versuchte, sie unter dessen Söhnen wiederzuerlangen, kam er auf den Gedanken, sich durch ein wertvolles Geschenk in Erinnerung zu bringen: einem Herrschaftsratgeber des berühmten Wesirs der Goldenen Zeiten der Seldschuken.

Zu diesem Zwecke schmückte er das Vertragsdokument mit Anekd

Eines der kurzen Kapitel in Darke’s Edition des Siyâsat-nâme

oten und erbaulichen Zitaten aus und ergänzte es um einige Kapitel, die den Bedürfnissen der Zeit entsprachen. Da er aber nicht für jedes Thema passende Beispiele finden konnte, blieben einige Kapitel in der ursprünglichen sehr knappen Form und im trockenen Stil des Vertrages.

Um über diese auffälligen Stilbrüche hinwegzutäuschen und die Autorität des Nezâm für das Werk in Anspruch nehmen zu können, verfaßte er dann das Vor- und Nachwort und das Lobgedicht, erklärte die Diskrepanzen im Text indirekt durch die Entstehungsgeschichte mit angeblich zwei Phasen der Abfassung und lenkte die Aufmerksamkeit vom Stil ab und auf die Kapitellänge.

Fazit: Ein Nezâm-Mo’ezzî-Mix

So enttäuschend es ist, daß also gerade die lebendigen Anekdoten und Bemerkungen über das Verhältnis des Nezâm zu den Sultanen und über seine persönlichen Empfindungen wahrscheinlich nicht aus seiner eigenen Feder stammen – ein wenig Nezâm steckt auch nach Khismatulins Analyse im Siyâsat-nâme.

Auch der Wert als Quelle zur Hofkultur und Verwaltung der Groß-Seldschuken ist damit nicht völlig zerstört. Denn immerhin hatte Amîr Mo’ezzî am Hofe Malekschâhs gelebt und gearbeitet. Auch seine Auffassungen und Schilderungen sind also durchaus als die eines kundigen Zeitzeugen zu betrachten, wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen.

Fazit: Trotz aller Ernüchterung bleibt das Siyâsat-nâme eine der wenigen zeitgenössischen Quellen für die Zeit der ersten Groß-Seldschuken. Damit läßt es sich leben.

Literatur

Alexey Khismatulin: „Two Mirrors for Princes Fabricated at the Seljuk Court: Nizâm al-Mulk’s Siyar al-mulûk and al-Ghazâlî’s Nasîhat al-mulûk„. In: Edmund Herzig, Sarah Stewart (eds.): The age of the Seljuqs. London, New York: I.B. Tauris, [2015]. (The idea of Iran, 6). 94-130.

Bildnachweis

Bild der Statue des Nezâm in Maschhad:

Quelle: Wikimedia Commons

Urheber: Juybari

Lizenz: Creative Commons 3.0

unverändert übernommen

Alle übrigen: eigene Aufnahmen.

Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, können Sie diesen Blog unterstützen durch: Liken, Bewerten, Teilen oder durch eine PayPal- oder Flattr-Spende. Facebook- und Twitter-Buttons kann ich leider aus rechtlichen Gründen nicht einbinden. Sie können mir aber auf Facebook und Twitter folgen: Facebook: https://www.facebook.com/persophoniekulturgeschichtewordpresscom-694581900616159/ und Twitter: @PersophonieKuGe (s. auch die neue Twitter-Timeline im linken Menü).

Pingback: [Persophonie] Das „Buch der Staatskunst“: ein Blick ins Innenleben des Seldschukenwesirs Nezâm ol-Molk – oder nicht? – #Iran